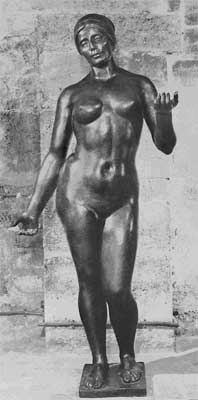

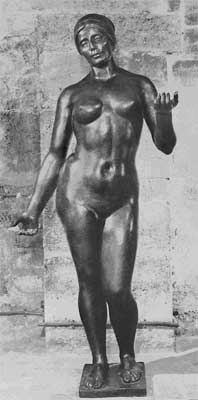

Bei der einleitenden Betrachtung

zweier Abbildungen (Maillols „Sommer“ von 1910 und Rodins „Victor

Hugo“ von 1897) werden einzelne Aspekte der Bildbetrachtung geübt.

So lernen die Schüler z. B. auf Haltung und Proportionen

als Ausdruck von Individualisierung oder Idealisierung der

Skulpturen zu achten.

Mit dem Sommer bearbeitet Maillol eine

allegorische Figur und folgt damit einer bildhauerischen Tradition, die

es bis in die Gegenwart hinein der Öffentlichkeit erleichtert, nackte

Frauen- oder auch Männergestalten im städtischen Raum zu

ertragen. Anders verhält es sich, wenn etwa eine unbekleidete Figur

eine identifizierbare Person oder gar eine bekannte Gestalt aus Politik

oder Zeitgeschichte darstellen würde. Dann ist in der Regel Aufregung

und Skandal gegeben. Dieses Problem kommt nicht erst durch den seit der

Mitte des 19. Jh bestimmenden Wandel zum Realismus auf. Schon der klassizistische

Bildhauer Canova fertigte ein Standbild von Napoleon, das den französischenFeldherrn

und Kaiser nackt zeigte.

Victor Hugo (1802-85) ist wohl der bedeutendste

Schriftsteller der französischen Romantik . Romane: 'Notre-Dame de

Paris' lieferte die Vorlage für den Film 'Der Glöckner von Notre-Dame',

'Les Misérables', ein historisierender Kriminalroman.

|

Was lässt sich über Geschlecht

und Alter sagen?

Kann aus Körperbau und Haltung auf

einen Typ geschlossen werden?

Gibt es:

Auffälligkeiten in der Proportionierung

der Körper?

Besonderheiten der Haltung?

Lässt sich die Gestik,

Mimik

lesen als nach innen gerichtete Empfindung, oder

als nach aussen adressierte Mitteilung?

Sind die Figuren a) als Individuen,

Personen zu benennen (Versuch einer Namensgebung)

oder wirken sie b) als Allegorien

stilisiert (Versuch einer Deutung)

Aufklärung über die Titel

Wie könnte man sich die Allegorie

des Sommers durch Attribute verdeutlicht vorstellen?

Wer war Victor Hugo und wie könnte

man sich die Person verdeutlicht vorstellen?

Empfindet man die Nacktheit als

angemessen für eine Allegorie?

für einen Schriftsteller? |

|

Fazit: Es fällt nicht leicht, die idealisierte

Figur als Allegorie zu erkennen, wie es anderersteits ebenso schwer

fällt in einem nackten alten Mann die Persönlichkeit des

Schriftstellers Victor Hugo zu vermuten.

Maillol, Aristide

(1861-1944) gilt nach Rodin als bedeutendster Anreger für die Plastik

in der ersten Hälfte des 20. Jh. Sein bekanntestes Werk dürfte

die 'La Méditerranée' (1902-05) sein, auch eine allegorische

Figur. Im Gegensatz zu Rodins Expressivität und einer impressionistisch

anmutenden Oberflächengestaltung geht es ihm eher um eine Erneuerung

klassizistischer Ideale. Damit wirken seine Aktdarstellungen auch noch

auf Künstler des 3.Reichs für vorbildlich.

Rodin, Auguste (1840-1917)

entwickelt seit 1877 einen plastischen Stil, der im Zusammenhang mit dem

zeitgleichen Impressionismus gesehen wird. Im letzten Jahrzehnt des 19.

Jh arbeitet er an einem Denkmalauftrag für den Dichter Balzac, von

dem es eine nackte und eine bekleidete (im Schlafrock) Version gibt, die

für die Franzosen erst 1939 akzeptabel war und in Bronze gegossen

wurde. |

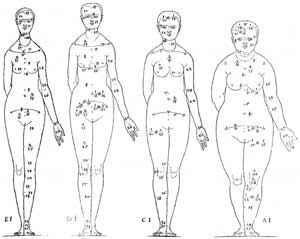

Auf

der Suche nach der "Schönheit" hat Dürer in seiner Proportionslehre

weibliche und männliche Körper mit unterschiedlichsten Proportionierungen

vermessen und konstruiert, hat Zahlenreihen aufgestellt, geometrische Streckungs-

und Stauchungsverfahren erprobt. Am Ende hat er sich doch meist der "Regel"

des Vitruv unterworfen, die auch von Leonardo da Vinci in seiner

berühmten Illustration verewigt wurde. Dürer hat am Ende seiner

umfangreichen Suche nach der Schönheit bekannt, dass es ihm nicht

vergönnt war eine endgültige Lösung zu finden. Man kann

aber davon ausgehen, dass er in seinem Meisterstich "Adam und Eva" seine

Vorstellung idealer menschlicher Körper ins Bild gesetzt hat.

Auf

der Suche nach der "Schönheit" hat Dürer in seiner Proportionslehre

weibliche und männliche Körper mit unterschiedlichsten Proportionierungen

vermessen und konstruiert, hat Zahlenreihen aufgestellt, geometrische Streckungs-

und Stauchungsverfahren erprobt. Am Ende hat er sich doch meist der "Regel"

des Vitruv unterworfen, die auch von Leonardo da Vinci in seiner

berühmten Illustration verewigt wurde. Dürer hat am Ende seiner

umfangreichen Suche nach der Schönheit bekannt, dass es ihm nicht

vergönnt war eine endgültige Lösung zu finden. Man kann

aber davon ausgehen, dass er in seinem Meisterstich "Adam und Eva" seine

Vorstellung idealer menschlicher Körper ins Bild gesetzt hat.