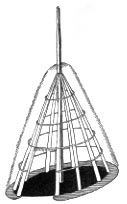

Das

vielleicht grundlegendste Bauelement sind Stützen. Wenn wir an eine

elementare Behausung wie das Zelt denken, dann wird es im Ursprung

wohl bei Indianern oder anderen Nomaden aus hölzernen Stangen und

Tierhäuten (oder Gras, Moos) gebaut und erfüllt in der Hauptsache

die Funktion eines mobilen 'Dachs über dem Kopf'. Tatsächlich

sind in den Formen der Zelte schon die grundlegenden Probleme des Bauens

enthalten. So lassen sich die Zeltstangen zu einem stabilen Gestell hauptsächlich

auf zwei Weisen zusammenstellen:

Das

vielleicht grundlegendste Bauelement sind Stützen. Wenn wir an eine

elementare Behausung wie das Zelt denken, dann wird es im Ursprung

wohl bei Indianern oder anderen Nomaden aus hölzernen Stangen und

Tierhäuten (oder Gras, Moos) gebaut und erfüllt in der Hauptsache

die Funktion eines mobilen 'Dachs über dem Kopf'. Tatsächlich

sind in den Formen der Zelte schon die grundlegenden Probleme des Bauens

enthalten. So lassen sich die Zeltstangen zu einem stabilen Gestell hauptsächlich

auf zwei Weisen zusammenstellen:

a) Als Dreibock zu einem runden und spitzen Kegel, bei dem die Sparren an ihrem Fuß eingegraben und an den sich gegeneinander neigenden Spitzen verbunden werden. So ein Gestell ist auch ohne Mittelpfosten stabil und es gewinnt durch zusätzliche Sparren an Weite. Der runde Hüttenboden kann nestartig vertieft werden.

b) Eine prismatische Form entsteht, wenn zuerst ein Pfostengestell oder Joch in der Form eines Tors, also aus zwei senkrechten Ständern und einem horizontalen Firstbalken errichtet wird. An den Firstbalken werden dann die Sparren angelehnt, die an ihrem Fuß zur Stabilisierung auch eingegraben werden.

Fragen:

- Welche Form ist stabiler?

- Wie stabilisiert man ein Tor?

- Wie schafft man ein Auflager für den Firstbalken?

- Worin bestehen die Nachteile dieser einfachen Zeltformen?

Die nebenstehende Abbildung zeigt die Rekonstruktion eines Pfahlbaus vom Ledrer See in Oberitalien. Der Bau besitzt noch keine Wände. Er ist wie ein Zelt auf einer Plattform errichtet und mit Stroh eingedeckt.

Der

Begriff Wand kommt von winden und geht zurück auf eine Tradition,

die man heute noch im Bauernhofmuseum findet, oder wenn alte Fachwerkhäuser

restauriert werden. Beim Fachwerksbau bestand die Wand aus einem Rahmen

von vertikalen Ständern und horizontalen Balken. Die Zwischenräume

wurden mit einem Geflecht aus Astwerk (vorzugsweise Weide) versehen und

mit Lehm verputzt. Fachwerk bedeutet ursprünglich Flechtwerk.

Der

Begriff Wand kommt von winden und geht zurück auf eine Tradition,

die man heute noch im Bauernhofmuseum findet, oder wenn alte Fachwerkhäuser

restauriert werden. Beim Fachwerksbau bestand die Wand aus einem Rahmen

von vertikalen Ständern und horizontalen Balken. Die Zwischenräume

wurden mit einem Geflecht aus Astwerk (vorzugsweise Weide) versehen und

mit Lehm verputzt. Fachwerk bedeutet ursprünglich Flechtwerk.  In

Regionen, wo es an Holz mangelt, werden Wände als Mauer ausgebildet.

Die dazu notwendigen Steine fallen beim Bestellen des Ackers an. Die Bauern

räumen die beim Pflügen gelockerten Steine an den Feldrand, wo

die so gebildeten Mauern verhindern, daß der fruchtbare Ackerboden

vom Regen weggeschwemmt oder vom Wind weggeweht wird. Zum Stabilisieren,

binden solcher Mauern aus Feldsteinen, nimmt man Lehm oder Kalk.

Bei Hauswänden verhindert solches Verputzen auch, daß

sich in den Ritzen Ungeziefer halten und vermehren kann. In Landschaften

mit einem natürlichen Vorkommen von Lehm ist dieser seit alters her

ein geschätztes Baumaterial für Mauern. Entweder formt man daraus

Ziegel,

die man in der Sonne trocknet oder im Feuer brennt und dann zu einem Mauerverband

aufschichtet, oder man stampft den Lehm in einer Schalung zusammen mit

Stroh und Steinen zu einer verdichteten Masse, die beim Trocknen eine stabile

Mauer bildet. Die aufwändigste Form der Mauer ist die aus Hausteinen

gebildete. Die Blöcke werden im Steinbruch gebrochen, auf Größe

gesägt und individuell auf Form behauen. Je nach der Härte des

Materials erfordert dies bereits einen erheblichen Einsatz von Arbeitskräften,

Werkzeugen und Transporttechnik.

In

Regionen, wo es an Holz mangelt, werden Wände als Mauer ausgebildet.

Die dazu notwendigen Steine fallen beim Bestellen des Ackers an. Die Bauern

räumen die beim Pflügen gelockerten Steine an den Feldrand, wo

die so gebildeten Mauern verhindern, daß der fruchtbare Ackerboden

vom Regen weggeschwemmt oder vom Wind weggeweht wird. Zum Stabilisieren,

binden solcher Mauern aus Feldsteinen, nimmt man Lehm oder Kalk.

Bei Hauswänden verhindert solches Verputzen auch, daß

sich in den Ritzen Ungeziefer halten und vermehren kann. In Landschaften

mit einem natürlichen Vorkommen von Lehm ist dieser seit alters her

ein geschätztes Baumaterial für Mauern. Entweder formt man daraus

Ziegel,

die man in der Sonne trocknet oder im Feuer brennt und dann zu einem Mauerverband

aufschichtet, oder man stampft den Lehm in einer Schalung zusammen mit

Stroh und Steinen zu einer verdichteten Masse, die beim Trocknen eine stabile

Mauer bildet. Die aufwändigste Form der Mauer ist die aus Hausteinen

gebildete. Die Blöcke werden im Steinbruch gebrochen, auf Größe

gesägt und individuell auf Form behauen. Je nach der Härte des

Materials erfordert dies bereits einen erheblichen Einsatz von Arbeitskräften,

Werkzeugen und Transporttechnik.

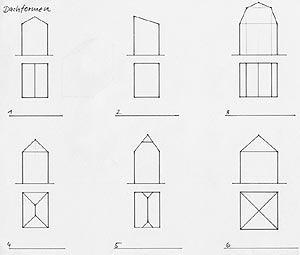

In

der Architektur funktioniert die Verständigung zwischen Architekt,

Bauherr und Bauarbeiter über gezeichnete Pläne. Grundriß

und Aufriß haben sich dabei sehr früh als die häufigsten

Formen herausgebildet.

In

der Architektur funktioniert die Verständigung zwischen Architekt,

Bauherr und Bauarbeiter über gezeichnete Pläne. Grundriß

und Aufriß haben sich dabei sehr früh als die häufigsten

Formen herausgebildet.

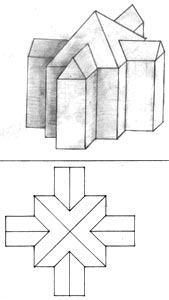

Für

das Schrägbild existieren in der technischen Zeichnung zwei genormte

(DIN 5) parallelperspektivische Verfahren, die Isometrie, dier mit einem

Maßstaß 1:1 arbeitet, und das Objekt unter einem Winkel von

300 darstellt, und die Dimetrie, die mit zwei Maßen 1:1:1/2 arbeitet

und ihr Objekt unter einem Winkel von 450

(Kavaliersperspektive) zwei Winkeln von 70

und 420 oder zwei Winkeln von je 450

(Militärperspektive) arbeitet. Da wir keine technischen Zeichner ausbilden,

ziehen wir hier das Freihandzeichnen der Konstruktion mit dem Lineal vor.

Die Schüler sollen durch solche einfacheren Übungen eine gewisse

Sicherheit im Zeichnen von Parallelen, gleichen Winkeln, geraden Linien

und in der Aufteilung eines Zeichenblatts erlangen. Im gegebenen Fall waren

an der Tafel jeweils Grund- und Aufriß dargestellt, während

das Schrägbild jeder selbst zeichnen sollte.

Für

das Schrägbild existieren in der technischen Zeichnung zwei genormte

(DIN 5) parallelperspektivische Verfahren, die Isometrie, dier mit einem

Maßstaß 1:1 arbeitet, und das Objekt unter einem Winkel von

300 darstellt, und die Dimetrie, die mit zwei Maßen 1:1:1/2 arbeitet

und ihr Objekt unter einem Winkel von 450

(Kavaliersperspektive) zwei Winkeln von 70

und 420 oder zwei Winkeln von je 450

(Militärperspektive) arbeitet. Da wir keine technischen Zeichner ausbilden,

ziehen wir hier das Freihandzeichnen der Konstruktion mit dem Lineal vor.

Die Schüler sollen durch solche einfacheren Übungen eine gewisse

Sicherheit im Zeichnen von Parallelen, gleichen Winkeln, geraden Linien

und in der Aufteilung eines Zeichenblatts erlangen. Im gegebenen Fall waren

an der Tafel jeweils Grund- und Aufriß dargestellt, während

das Schrägbild jeder selbst zeichnen sollte.

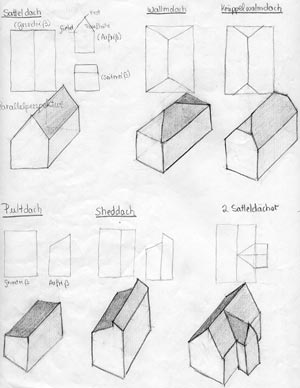

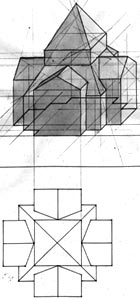

Komplexere

Dachformen lassen sich nicht mehr so einfach freihand darstellen. Da der

methodische Weg sich kaum ändert und überschaubare Regeln gelten,

sind solche Übungen den Schülern relativ gut zu vermitteln. Solche

Zeichnungen sind auch im konstruktiven Bereich klar zu beurteilen, weil

der gedankliche Weg oder die Einhaltung der Regeln zu richtigen oder falschen

Lösungen führen oder auch einzelne Fehler klar angegeben werden

können. Zur Klärung der plastischen Verhältnisse kann man

die lineare Zeichnung mit Schraffuren oder durch Lavierung mit Beize oder

verdünnter Tusche als Körper verdeutlichen lassen.

Komplexere

Dachformen lassen sich nicht mehr so einfach freihand darstellen. Da der

methodische Weg sich kaum ändert und überschaubare Regeln gelten,

sind solche Übungen den Schülern relativ gut zu vermitteln. Solche

Zeichnungen sind auch im konstruktiven Bereich klar zu beurteilen, weil

der gedankliche Weg oder die Einhaltung der Regeln zu richtigen oder falschen

Lösungen führen oder auch einzelne Fehler klar angegeben werden

können. Zur Klärung der plastischen Verhältnisse kann man

die lineare Zeichnung mit Schraffuren oder durch Lavierung mit Beize oder

verdünnter Tusche als Körper verdeutlichen lassen.

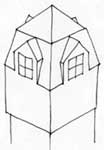

Im

süddeutschen Raum findet man nahezu in jedem Dorf hinreichendes Anschauungsmaterial

um Turmdächer von Kirchen, Stadttoren oder Wassertürmen

auch direkt nach der Anschauung zeichnen zu lassen. Ein Spaziergang rund

um unsere Schule in einer Doppelstunde liefert ein gut bestücktes

Sortiment. Die Schüler bewaffnen sich mit einem Skizzenblock und liefern

am Ende der Doppelstunde mindestens drei Zeichnungen ab, die in einer Folgestunde

nach Fotos, die der Lehrer gemacht hat, in Grund- und Aufriß analysiert

werden. Aus diesen Anregungen erwachsen dann eigene Entwürfe. Ganz

ehrgeizige verputzen die Wandflächen mit Moltofill, oder decken das

Dach mit Kupferfolie ein.

Im

süddeutschen Raum findet man nahezu in jedem Dorf hinreichendes Anschauungsmaterial

um Turmdächer von Kirchen, Stadttoren oder Wassertürmen

auch direkt nach der Anschauung zeichnen zu lassen. Ein Spaziergang rund

um unsere Schule in einer Doppelstunde liefert ein gut bestücktes

Sortiment. Die Schüler bewaffnen sich mit einem Skizzenblock und liefern

am Ende der Doppelstunde mindestens drei Zeichnungen ab, die in einer Folgestunde

nach Fotos, die der Lehrer gemacht hat, in Grund- und Aufriß analysiert

werden. Aus diesen Anregungen erwachsen dann eigene Entwürfe. Ganz

ehrgeizige verputzen die Wandflächen mit Moltofill, oder decken das

Dach mit Kupferfolie ein. Die

Säule ist ihrer Idee nach ein in Stein idealisiert nachgebildeter

Baumstamm. Das ist insbesondere an den ägyptischen und griechischen

Säulen auch noch deutlich ablesbar. Zur Symbolik des Baumstamms kommt

bei den Griechen eine antropomorphe, der menschlichen Gestalt nachgebildete

Symbolisierung hinzu.

Die

Säule ist ihrer Idee nach ein in Stein idealisiert nachgebildeter

Baumstamm. Das ist insbesondere an den ägyptischen und griechischen

Säulen auch noch deutlich ablesbar. Zur Symbolik des Baumstamms kommt

bei den Griechen eine antropomorphe, der menschlichen Gestalt nachgebildete

Symbolisierung hinzu.

Aus

diesen beiden Gründen entsteht die Idee, Pfosten am Fußende

mit einem Pfahlschuh zu versehen, sie auf eine hölzerne oder

steinerne Platte zu stellen. An ihrem Kopfende tragen sie häufig eine

erhebliche Last, ein Gebälk, ein Dach, einen Speicher. An solchen

Stellen ist es günstig, wenn die Auflagefläche des Pfostens möglichst

groß ist. Ein Sattelholz oder eine ins Balkeneck eingespreizte

Knagge

schaffen hier Abhilfe. Für den Fall, daß ein Speicher

von einem Pfostengestell

Aus

diesen beiden Gründen entsteht die Idee, Pfosten am Fußende

mit einem Pfahlschuh zu versehen, sie auf eine hölzerne oder

steinerne Platte zu stellen. An ihrem Kopfende tragen sie häufig eine

erhebliche Last, ein Gebälk, ein Dach, einen Speicher. An solchen

Stellen ist es günstig, wenn die Auflagefläche des Pfostens möglichst

groß ist. Ein Sattelholz oder eine ins Balkeneck eingespreizte

Knagge

schaffen hier Abhilfe. Für den Fall, daß ein Speicher

von einem Pfostengestell  getragen

wird, müssen die in ihm gespeicherten Vorräte nicht nur gegen

Regen von oben, sondern auch gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten

geschützt werden. Zudem benützt eine ganze Reihe von Schädlingen

und Räubern Stämme und Pfosten als Leitern, um an Früchte

oder hoch lagernde Vorräte zu kommen.

getragen

wird, müssen die in ihm gespeicherten Vorräte nicht nur gegen

Regen von oben, sondern auch gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten

geschützt werden. Zudem benützt eine ganze Reihe von Schädlingen

und Räubern Stämme und Pfosten als Leitern, um an Früchte

oder hoch lagernde Vorräte zu kommen.  Es

gibt also eine ganze Reihe von Gründen, um Pfosten auch an ihrem Kopfende

mit einem 'Kragen' oder 'Sattel' zu versehen. So ist im ganzen Mittelmeerraum

eine Art von Getreidespeicher heute noch zu finden, der auf vier

hölzernen Pfosten oder steinernen Säulen steht, die an ihrem

Kopfende eine weit überkragende eckige oder runde Steinplatte

(Mausplatte) tragen, die dem darüber liegenden Speicherbau als Auflager

dienen. Das hier abgebildete Beispiel stammt aus dem nördlichen Spanien

(Asturien).

Es

gibt also eine ganze Reihe von Gründen, um Pfosten auch an ihrem Kopfende

mit einem 'Kragen' oder 'Sattel' zu versehen. So ist im ganzen Mittelmeerraum

eine Art von Getreidespeicher heute noch zu finden, der auf vier

hölzernen Pfosten oder steinernen Säulen steht, die an ihrem

Kopfende eine weit überkragende eckige oder runde Steinplatte

(Mausplatte) tragen, die dem darüber liegenden Speicherbau als Auflager

dienen. Das hier abgebildete Beispiel stammt aus dem nördlichen Spanien

(Asturien).