Der

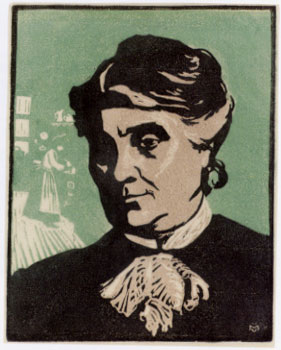

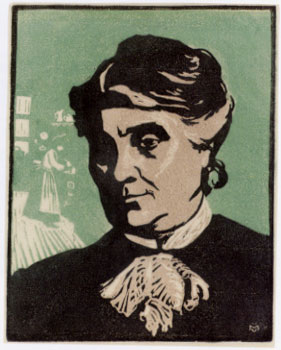

Hochdruck um 1900 zeigt sich stark beeiflusst von der Fotografie. Gabriele

Münter, Lebensabschnittsgefährtin von Kandinsky, hat zwischen

1902 und 1907 eine Reihe von Portraits in Holz und Linol geschnitten, die

sehr stark die Sprache der fotografischen Tontrennung sprechen. Das zeigt

uns, dass man auch ohne Photoshop oder andere andere Prozesse der technischen

Bildwandlung zu solchen Ergebnissen kommen kann. Der

Hochdruck um 1900 zeigt sich stark beeiflusst von der Fotografie. Gabriele

Münter, Lebensabschnittsgefährtin von Kandinsky, hat zwischen

1902 und 1907 eine Reihe von Portraits in Holz und Linol geschnitten, die

sehr stark die Sprache der fotografischen Tontrennung sprechen. Das zeigt

uns, dass man auch ohne Photoshop oder andere andere Prozesse der technischen

Bildwandlung zu solchen Ergebnissen kommen kann.

In der Tat ähnelt die Tontrennung

in ihrer Wirkung einem malerischen Prinzip, das bereits im 17. Jh. im Fresko

und in der Pinselzeichnung verbreitet war, einer Malerei mit drei Tönen,

die nicht der plastischen Form der Objekte modellierend nachspürt,

sondern Lichter, Schatten- bzw Dunkelflächen und Mitteltöne erfasst. |

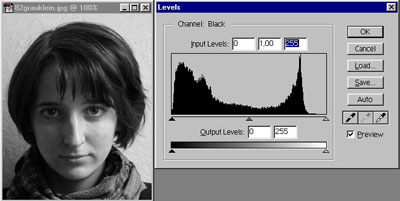

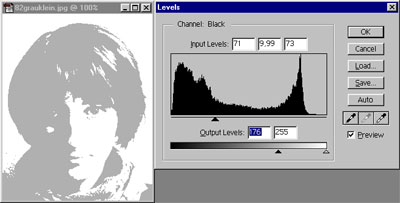

Für

die Verteilung der Helligkeitswerte auf die Anzahl der Pixel im Bild stellt

Photoshop ein Histogramm zur Verfügung. Das Diagramm erklärt

sich weitgehend selbst: Im unteren Balken zeigt ein Graukeil den Tonumfang

von 256 Tönen an, der sich durch Verschieben der Marken auch einengen

lässt. Das obere Fenster zeigt die Helligkeitsverteilung mit deutlichen

Spitzenwerten im dunklen wie im hellen Bereich. Ganz rechts ein bildunwirksamer

Bereich, für den keine Pixel gezählt werden, und den wir als

erstes wegschneiden, - rechten Regler wenig nach links verschieben.

Für

die Verteilung der Helligkeitswerte auf die Anzahl der Pixel im Bild stellt

Photoshop ein Histogramm zur Verfügung. Das Diagramm erklärt

sich weitgehend selbst: Im unteren Balken zeigt ein Graukeil den Tonumfang

von 256 Tönen an, der sich durch Verschieben der Marken auch einengen

lässt. Das obere Fenster zeigt die Helligkeitsverteilung mit deutlichen

Spitzenwerten im dunklen wie im hellen Bereich. Ganz rechts ein bildunwirksamer

Bereich, für den keine Pixel gezählt werden, und den wir als

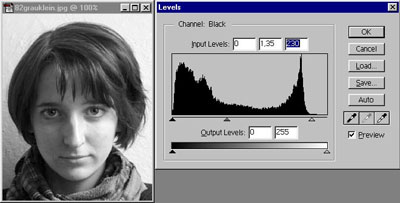

erstes wegschneiden, - rechten Regler wenig nach links verschieben.  Mit

dem mittleren der drei Regler heben wir sodann die Helligkeit und den Kontrast

in den dunklen Partien leicht an, um hier noch ein Minimum an Zeichnung

(Auge und Wange) zu erhalten. Ein Verschieben des Mitteltonbereichs nach

rechts würde den dunklen Bereich noch weiter in die hellen Töne

hinein verlagern und die Differenzierung innerhalb der dunklen Gesichtshälfte

noch stärker reduzieren.

Mit

dem mittleren der drei Regler heben wir sodann die Helligkeit und den Kontrast

in den dunklen Partien leicht an, um hier noch ein Minimum an Zeichnung

(Auge und Wange) zu erhalten. Ein Verschieben des Mitteltonbereichs nach

rechts würde den dunklen Bereich noch weiter in die hellen Töne

hinein verlagern und die Differenzierung innerhalb der dunklen Gesichtshälfte

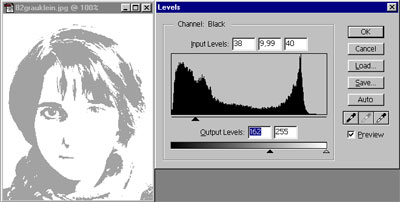

noch stärker reduzieren. Für

den Druck in zwei Farben suchen wir nun einen mittleren Ton. Dazu legen

wir die Regler für die Tonwertspreizung, die hellen und die dunklen

Töne, auf die Position des mittleren Tonwertreglers. Es sind einige

Versuche notwendig, um herauszufinden, in welcher Position sich eine günstige

Form der Tonflächen ergibt, das Gesicht seine Charakteristik behält,

die Formen von Augen, Nase und Mund hinreichend klar gezeichnet erscheinen.

Wenn wir diese Position gefunden haben, reduzieren wir mit dem unteren

Regler noch den Tonumfang der Grauskala. Ein starker Schwarzweißkontrast

würde dem jugendlichen weiblichen Gesicht eine unnötige Härte

geben. Wir speichern dieses Bild ab als "Grauton".

Für

den Druck in zwei Farben suchen wir nun einen mittleren Ton. Dazu legen

wir die Regler für die Tonwertspreizung, die hellen und die dunklen

Töne, auf die Position des mittleren Tonwertreglers. Es sind einige

Versuche notwendig, um herauszufinden, in welcher Position sich eine günstige

Form der Tonflächen ergibt, das Gesicht seine Charakteristik behält,

die Formen von Augen, Nase und Mund hinreichend klar gezeichnet erscheinen.

Wenn wir diese Position gefunden haben, reduzieren wir mit dem unteren

Regler noch den Tonumfang der Grauskala. Ein starker Schwarzweißkontrast

würde dem jugendlichen weiblichen Gesicht eine unnötige Härte

geben. Wir speichern dieses Bild ab als "Grauton". Die

oben gefundene mittlere Tonfläche enthält in ihren Grenzen alle

denkbaren Tonflächen eines tieferen Tons. Anders gesagt: Ein dunklerer

Ton kann sich nicht außerhalb dieser Flächen befinden. Für

eine höhere Differenzierung der Gesichtsform sind einer oder zwei

weitere dunklere Töne hilfreich. Wir suchen wieder eine Position für

den Mitteltonregler ohne Tonwertspreizung (alle drei Regler übereinander),

in der die Zeichnung der Gesichtsteile klare Formen ergibt. Wenn wir eine

solche Position ermittelt haben, was wiederum einige Versuche voraussetzt,

reduzieren wir mit dem unteren Regler den Tonwertumfang der Grauskala,

diesmal allerdings so, dass die dunkle Fläche auch einen tieferen

Ton besitzt als beim ersten Mal. Wir speichern dieses Bild ab als "Schwarzton".

Die

oben gefundene mittlere Tonfläche enthält in ihren Grenzen alle

denkbaren Tonflächen eines tieferen Tons. Anders gesagt: Ein dunklerer

Ton kann sich nicht außerhalb dieser Flächen befinden. Für

eine höhere Differenzierung der Gesichtsform sind einer oder zwei

weitere dunklere Töne hilfreich. Wir suchen wieder eine Position für

den Mitteltonregler ohne Tonwertspreizung (alle drei Regler übereinander),

in der die Zeichnung der Gesichtsteile klare Formen ergibt. Wenn wir eine

solche Position ermittelt haben, was wiederum einige Versuche voraussetzt,

reduzieren wir mit dem unteren Regler den Tonwertumfang der Grauskala,

diesmal allerdings so, dass die dunkle Fläche auch einen tieferen

Ton besitzt als beim ersten Mal. Wir speichern dieses Bild ab als "Schwarzton".

Der

Hochdruck um 1900 zeigt sich stark beeiflusst von der Fotografie. Gabriele

Münter, Lebensabschnittsgefährtin von Kandinsky, hat zwischen

1902 und 1907 eine Reihe von Portraits in Holz und Linol geschnitten, die

sehr stark die Sprache der fotografischen Tontrennung sprechen. Das zeigt

uns, dass man auch ohne Photoshop oder andere andere Prozesse der technischen

Bildwandlung zu solchen Ergebnissen kommen kann.

Der

Hochdruck um 1900 zeigt sich stark beeiflusst von der Fotografie. Gabriele

Münter, Lebensabschnittsgefährtin von Kandinsky, hat zwischen

1902 und 1907 eine Reihe von Portraits in Holz und Linol geschnitten, die

sehr stark die Sprache der fotografischen Tontrennung sprechen. Das zeigt

uns, dass man auch ohne Photoshop oder andere andere Prozesse der technischen

Bildwandlung zu solchen Ergebnissen kommen kann.

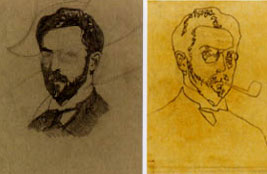

Die

nebenstehenden Zeichnungen von Gabriele Münter sind Vorarbeiten zu

einem Linolschnitt. Das Portrait links zeigt den Maler Kandinsky in einer

Bleistiftzeichnung, bei der sie einen großen Teil der schwarzen Flächen

mit dem Bleistift ausschraffiert hat. Rechts eine seitenverkehrte Pause

zur Übertragung der Vorlage auf den Druckstock. Hier hat Münter

nur noch die Umrisse der zu schneidenden Flächen mit kräftigem

Strich durchgepaust. Diese Pause ließ sich leicht auf die Linolplatte

umdrucken.

Die Arbeiten von Münter sind dem Katalog der Ausstellung >Gabriele

Münter - Das druckgrafische Werk< (Lehnbachhaus München) entnommen.

Diesem Vorgang entnehmen wir den Hinweis, dass wir unsere mit Photoshop

erstellten Entwürde für die beiden Druckfarben noch horizontal

spiegeln müssen, bevor wir sie ausdrucken.

Die

nebenstehenden Zeichnungen von Gabriele Münter sind Vorarbeiten zu

einem Linolschnitt. Das Portrait links zeigt den Maler Kandinsky in einer

Bleistiftzeichnung, bei der sie einen großen Teil der schwarzen Flächen

mit dem Bleistift ausschraffiert hat. Rechts eine seitenverkehrte Pause

zur Übertragung der Vorlage auf den Druckstock. Hier hat Münter

nur noch die Umrisse der zu schneidenden Flächen mit kräftigem

Strich durchgepaust. Diese Pause ließ sich leicht auf die Linolplatte

umdrucken.

Die Arbeiten von Münter sind dem Katalog der Ausstellung >Gabriele

Münter - Das druckgrafische Werk< (Lehnbachhaus München) entnommen.

Diesem Vorgang entnehmen wir den Hinweis, dass wir unsere mit Photoshop

erstellten Entwürde für die beiden Druckfarben noch horizontal

spiegeln müssen, bevor wir sie ausdrucken.