|

von U. Schuster

| Luitpold-Gymnasium München Leistungskurs Kunsterziehung |

Farbe

von U. Schuster |

| Farbe ist das zentrale Thema der Malerei. In der Theoriebildung zum Thema Farbe spiegeln sich immer auch das je historische Verständnis von Malerei, aber auch Forderungen aus der Lithurgie und der Ikonologie oder Erkenntnisse aus Physik, Chemie, Physiologie. Namhafte Autoren setzten sich im 19. und 20. Jh mit der Farbenlehre auseinander, so Rumford, Goethe, Runge, Delacroix, Chevreul, Ostwald, Hoelzel. Meist geht es dabei um den Versuch, Erkenntnisse der Physik (Grundlagen von Newton 1666) mit psychologischen Erkenntnissen zur Wirkung der Farben und später auch physiologischen Erkenntnissen zu verknüpfen in einer Art 'Harmonielehre der Farben'. Einen völligen Umschwung im Interesse an der Farbe bringt im 19.Jh die Chemie, die zunehmend in die Lage kommt Farben (Farbstoffe wie Bindemittel) auf synthetischem Weg zu erzeugen, die sie den Malern fertig, z.B. in der Tube zur Verfügung stellt. |

| Grundfarben und Mischung

Eines der Grundprobleme, die uns interessieren, ist die Frage nach der Mischung der Farben . Die Klärung dieses auch handwerklich-technisch interessanten Problems wird gesucht in Überlegungen hinsichtlich der jeder Mischung zugrunde liegenden Grundfarben. Nach dem heutigen Stand der Erkenntnis (Küppers, Harmonielehre der Farben, Köln 1989) entsteht die Empfindung von Farbe durch einen über die Netzhaut ans Gehirn vermittelten Reiz, den die Energieform Licht im Bereich der Wellenlängen von etwa 390 bis 760 Nanometer auslöst. Für Energie jenseits dieses Spektrums sind unsere Augen nicht empfänglich. Nach Newton läßt sich das für unsere Augen relevante und als weiß? oder besser hell! empfundene Licht der Sonne mit einem Prisma zerlegen in ein Spektrum farbiger, ineinander verfließender Bänder in einer Abfolge von Rot über Orange, Gelb, Grün, Blau zu Violett. Experimentell läßt sich nachweisen, daß die Zusammenführung dreier Bestandteile dieses Spektrums mit Hilfe einer Sammellinse wieder den Eindruck von Weiß ergibt. Diese drei Bestandteile des Spektrums, die sich zu Weiß 'addieren' sind Rotorange (R), Grün (G) und Blauviolett (B). Keine in der Natur vorkommende Objektfarbe (Pigment) läßt sich mit diesen Tönen identifizieren, aus künstlich hergestellten Pigmentfarben lassen sie sich nur mit Mühe und als Gemisch annäherungsweise erzeugen: Rotorange aus einer Mischung von einem bestimmten Gelbton, Kadmiumgelb - 'Yellow'(Y) und einem kühlen Rot¸ 'Magenta'(M), Grün aus 'Yellow' und einem türkisen Blauton, 'Cyan'(C), Blauviolett aus Magenta und Cyan. Küppers spricht nach diesen Überlegungen von drei Urfarben und 8 Grundfarben. |

|

|

| . | . | . |

|

|

|

|

|

|

| . | . | . | . | . | . | . | . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

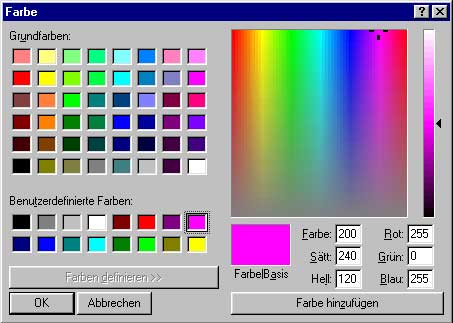

| Die technologisch fortschrittlichste Simulation

von Farbmischung läßt sich am Farbbildschirm studieren z.B.

mit Hilfe eines Malprogramms oder eines Programms zur Einstellung der Farbwiedergabe

am Bildschirm.

Neben Reglern für die Urfarben R, G, B findet sich meist ein zweites 'Mischsystem' mit Reglern für H (Hue = Farbton), S (Saturation = Sättigung), V (Value = Helligkeit). Letztere Unterscheidungsmerkmale der Farbe gehen auf Helmholtz zurück('Physiologische Optik' 1867). |

| Nebenstehendes Bildfenster zeigt den Farbeinsteller von Netscape Composer. Eingestellt ist die Farbe Magenta. Sie entsteht durch Mischung aus der jeweils vollen Intensität von R und B ohne Anteile von G. |  |

| Der eingestellte

Farbton (Hue) mit der Nummer 200 auf einer Skala von 239 besitzt eine Sättigung (Saturation) von 240 = 100% und eine Helligkeit (Value) von 120. |

|

wird gebildet aus |

|

|

|

| Weiß |

|

|

|

| Yellow |

|

|

|

| Magenta |

|

|

|

| Cyan |

|

|

|

| Violettblau |

|

|

|

| Grün |

|

|

|

| Orangerot |

|

|

|

| Schwarz |

|

|

|

| Basis für den Impressionismus waren

Erkenntnisse der Farblehre, die zum Teil in der Mitte des 19. Jhs nicht

mehr ganz neu waren:

So geht aus der Physik hervor, daß Farbe keine Eigenschaft der körperlichen Welt ist, sondern durch Sinnesreiz gebildet wird. Das spricht im Grunde gegen eine Betonung der Lokalfarben, wie sie das Mittelalter kannte und wie es von einigen Vertretern der Romantik wiederbelebt wurde. |

| Komplementäre

Farbbeziehungen

Die Grundfarben lassen sich auch noch anders darstellen, nämlich als Ausgangspunkte zweier verschiedener Mischsysteme: der subtraktiven Mischung (faktischen oder Pigmentmischung) und der additiven Mischung (Lichtmischung). Der Zusammenhang zwischen beiden Systemen beruht auf der Tatsache daß sich deren Grundfarben jeweils komplementär zueinander verhalten. Negativ ausgedrückt ist Violettblau exakt die Grundfarbe, die an Yellow nicht beteiligt ist (siehe Tabelle oben); Magenta ist die Grundfarbe, in der Grün zu 0% Anteil hat. Positiv gesagt ergänzen sich Cyan und Orangerot so, daß sie als Paar jeweils drei bunte Grundfarben in sich vereinigen (Cyan wird gebildet aus Grün und Violettblau) etc... Yellow ist komplementär zu Violettblau Magenta ist komplementär zu Grün Cyan ist komplementär zu Orangerot Die subtraktiven Grundfarben heben sich miteinander gemischt auf, was (theoretisch) zu Schwarz führt. Die additiven Grundfarben summieren sich (theoretisch) übereinander projiziert zu weißem Licht. Ich betone die theoretische Aussage, weil sie im praktischen Nachvollzug gern auf Schwierigkeiten stößt. |

|

| Während auf der Lichtmischung und ihren Grundfarben jede Bildschirmdarstellung inklusive die Videoprojektion beruht, kommt im Farbdruck, in der Farbfotografie und in der Malerei die subtraktive Mischung zur Anwendung. Im Druck reichen normalerweise heute fünf Farben: Weiß, Yellow, Magenta, Cyan, Schwarz aus, um einen realistischen, 'natürlichen' Farbeindruck zu gewährleisten und die meisten in der Natur vorkommenden Farben befriedigend zu reproduzieren. Die Farbfotografie (Film und Papier) arbeitet mit drei übereinanderliegenden Farbschichten, die wie Filter, also subtraktiv arbeiten. |

| Form oder Farbe - eine

durchgängige Kontroverse

Ein Streit, der sich durch die Geschichte der Malerei bis ins 19.Jh. hinein zieht betrifft das Verhältnis von Zeichnung zu Farbe. Aus alter maltechnischer Tradition heraus war die Zeichnung und Hell/Dunkel-Darstellung Grundlage jeder Malerei. Durch Leonardo, Tizian, Velazquez, Rubens, Delacroix setzt sich zunehmend eine gegen Michelangelo, Raffael, Poussin, David, Ingres gerichtete Lehre durch, die der zeichnerisch/plastischen Kontur skeptisch bis feindlich gegenüber tritt und ein atmosphärisch, nicht plastisch verstandenes Hell/Dunkel aus der Farbe heraus entwickelt. Letztere Lehre führt bei den Naturalisten des 19. Jhs zur Primamalerei, einer Malerei, die auf jede Zeichnung verzichtet. Ein Argument im Kampf der Coloristen gegen die Zeichner war die Farbigkeit von Schatten, eine Entdeckung, die manchmal Delacroix zugeschrieben wird, die allerdings bereits Leonardo beschrieb. Diese Kontroverse erreichte schon am Ende des 17. Jhs. einen Höhepunkt an der Academie Royale unter ihrem Direktor Roger de Piles ("Dialogue sur lu coloris"1699). Als Symbolfigur und Kronzeuge der Coloristen galt damals Rubens, während den Gegenspieler Poussin abgab. Piles und damit die offizielle Lehre der Academie Royale stand im Lager der Rubenisten. Die Auseinandersetzung reicht noch bis ins 19. Jh, wo sie sich in den Positionen von Ingres gegen Delacroix fortsetzt. Modellierung gegen Modulation

|

| http://www.ipsi.fraunhofer.de/Kueppersfarbe/de/index.html

Der tapfere Streiter um die Wahrheit in der Farbenlehre, Harald Küppers, hat eine eigene Webseite zum Thema Farbe. Nahezu erschöpfend! http://home.nordwest.net/janaszek/index1.htm?farbe.html

http://www.seilnacht.tuttlingen.com/Lexikon/FLexikon.htm

http://www.fh-lueneburg.de/u1/gym03/homepage/faecher/kunst/foto/farben.htm

|