Reproduktion

von Texten, Bildern oder dreidimensionalen Objekten bedeutet in der Regel

Übertragung von Information von einer Darstellungsform in eine andere,

von einem Medium in ein anderes. Sofern bei der Reproduktion nicht ein

Klonen = identisches Nachbilden angestrebt wird, stellt sich die Frage,

welche Objekt-, Bild-, Texteigenschaften reproduziert werden sollen. Ein

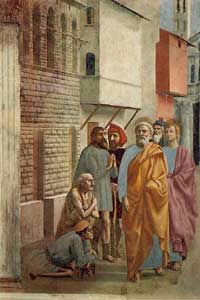

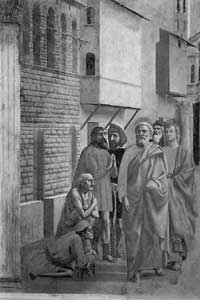

Fresko aus der Renaissance, befindlich in der Kirche S.Maria del Carmine

in Florenz beispielsweise, soll in seinem bildhaften Eindruck transportabel

gemacht werden für einen Kunsterzieher, der es in Pfarrkirchen seinen

Schülern zeigen will. Es soll beispielsweise auf fotografischem Film

abgelichtet werden. Dabei entsteht nicht annähernd eine identische

Nachbildung des Freskos, sondern eine analoge Kopie, eine fotografische

Reproduktion auf Film oder Fotopapier, vielleicht nur in schwarz/weiß

und in der Größe und Auflösung, die das verwendete

Filmmaterial hergibt: auf 35 mm Filmbreite (Kleinbild) bei einer Filmempfindlichkeit

(Auflösungsvermögen) von 400 ASA wegen der schlechten Beleuchtungsbedingungen

in der Kapelle. Die Analogie von Vorbild und Nachbild beschränkt sich

also auf proportionale Ähnlichkeit der Formen und Ähnlichkeit

in der Helligkeitsverteilung.

Reproduktion

von Texten, Bildern oder dreidimensionalen Objekten bedeutet in der Regel

Übertragung von Information von einer Darstellungsform in eine andere,

von einem Medium in ein anderes. Sofern bei der Reproduktion nicht ein

Klonen = identisches Nachbilden angestrebt wird, stellt sich die Frage,

welche Objekt-, Bild-, Texteigenschaften reproduziert werden sollen. Ein

Fresko aus der Renaissance, befindlich in der Kirche S.Maria del Carmine

in Florenz beispielsweise, soll in seinem bildhaften Eindruck transportabel

gemacht werden für einen Kunsterzieher, der es in Pfarrkirchen seinen

Schülern zeigen will. Es soll beispielsweise auf fotografischem Film

abgelichtet werden. Dabei entsteht nicht annähernd eine identische

Nachbildung des Freskos, sondern eine analoge Kopie, eine fotografische

Reproduktion auf Film oder Fotopapier, vielleicht nur in schwarz/weiß

und in der Größe und Auflösung, die das verwendete

Filmmaterial hergibt: auf 35 mm Filmbreite (Kleinbild) bei einer Filmempfindlichkeit

(Auflösungsvermögen) von 400 ASA wegen der schlechten Beleuchtungsbedingungen

in der Kapelle. Die Analogie von Vorbild und Nachbild beschränkt sich

also auf proportionale Ähnlichkeit der Formen und Ähnlichkeit

in der Helligkeitsverteilung.

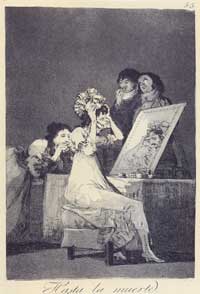

Die

"Schattenheilung" von Masaccio verkehrt ein altes Vorurteil über

den Schatten ins Positive. Schatten gelten uns als Unglücksboten.

Ein Ereignis wirft seine Schatten voraus. Wer im Schatten steht,

bekommt wenig Licht ab. Das Schattenreich ist eine Unterwelt. Wer dort

ist, existiert nur noch als Schatten seiner selbst. Masaccio ist der erste

Maler, der dem Schatten so positive Seiten abgewinnen kann, dass er ihn

zu einem Thema der Malerei erhebt. Der Schatten als Heilsbringer.

Petrus' Schatten fällt auf den armseligen Krüppel und - heilt

ihn von seinem Leiden. Masaccio heilt damit die Malerei von ihrem Unwissen

über Licht und Schatten. Masaccio interpretiert hier einen Text der

Apostelgeschichte (3,1-26) auf eine sehr eigenwillige

Art und Weise. Dort ist es nämlich das Apostelwort

"Steh auf und

geh umher!", das den Lahmen gehen macht. Den Schatten nimmt sich der

Maler von einer anderen Stelle zu leihen. Die

"Schattenheilung" von Masaccio verkehrt ein altes Vorurteil über

den Schatten ins Positive. Schatten gelten uns als Unglücksboten.

Ein Ereignis wirft seine Schatten voraus. Wer im Schatten steht,

bekommt wenig Licht ab. Das Schattenreich ist eine Unterwelt. Wer dort

ist, existiert nur noch als Schatten seiner selbst. Masaccio ist der erste

Maler, der dem Schatten so positive Seiten abgewinnen kann, dass er ihn

zu einem Thema der Malerei erhebt. Der Schatten als Heilsbringer.

Petrus' Schatten fällt auf den armseligen Krüppel und - heilt

ihn von seinem Leiden. Masaccio heilt damit die Malerei von ihrem Unwissen

über Licht und Schatten. Masaccio interpretiert hier einen Text der

Apostelgeschichte (3,1-26) auf eine sehr eigenwillige

Art und Weise. Dort ist es nämlich das Apostelwort

"Steh auf und

geh umher!", das den Lahmen gehen macht. Den Schatten nimmt sich der

Maler von einer anderen Stelle zu leihen.

Der Kunsterzieher möchte mit diesem Bild seinen Schülern ein Beispiel geben für den neuen Realismus bei Masaccio. Nicht mehr das Licht ist der Heilsbringer, symbolisch als Strahl dargestellt, der aus den Wolken kommt, so wie das das Mittelalter sah, sondern sein ständiger Begleiter, der Schatten. Licht und Schatten stehen nicht mehr für Gut und Böse, sondern für das natürliche Phänomen der Sichtbarkeit. Naturbeobachtung als neues Heil der Welt. Braucht er dazu eigentlich ein Farbbild, oder reicht auch schwarz/weiß? Sind Schatten überhaupt schwarz? |

Die

Transformation der mit Kalkfarben bemalten Putzschicht in eine mit Silberhalogeniden

beschichteten Folie erlaubt nur die Übertragung ganz bestimmter Informationen

über die Wand. Es sind dies ausschließlich Daten über

die Reflexionsfähigkeit der Wandoberfläche bei einer gegebenen

Beleuchtung, nur ein Schatten des realen Bildes. Die fotografische

Schicht des Films enthält eine hohe Anzahl von 'empfindlichen Meßgeräten'

für direktes oder reflektiertes Licht. Jedes Molekül der Schicht

ist ein solches Meßgerät. Es speichert ein von der Wand reflektiertes

Quantum Licht durch Schwärzung des in ihm gebundenen Silbers. Da alle

Moleküle zur gleichen Zeit und in der gleichen Dauer dem reflektierten

Licht der Wand ausgesetzt sind, entsteht auf dem Film ein den Reflexionseigenschaften

des Freskos analoges Muster, ein fotografisches, mobiles, nach Pfarrkirchen

transportables Bild.

Die

Transformation der mit Kalkfarben bemalten Putzschicht in eine mit Silberhalogeniden

beschichteten Folie erlaubt nur die Übertragung ganz bestimmter Informationen

über die Wand. Es sind dies ausschließlich Daten über

die Reflexionsfähigkeit der Wandoberfläche bei einer gegebenen

Beleuchtung, nur ein Schatten des realen Bildes. Die fotografische

Schicht des Films enthält eine hohe Anzahl von 'empfindlichen Meßgeräten'

für direktes oder reflektiertes Licht. Jedes Molekül der Schicht

ist ein solches Meßgerät. Es speichert ein von der Wand reflektiertes

Quantum Licht durch Schwärzung des in ihm gebundenen Silbers. Da alle

Moleküle zur gleichen Zeit und in der gleichen Dauer dem reflektierten

Licht der Wand ausgesetzt sind, entsteht auf dem Film ein den Reflexionseigenschaften

des Freskos analoges Muster, ein fotografisches, mobiles, nach Pfarrkirchen

transportables Bild.

Der Kunsterzieher wünscht nun den Schülern einen Eindruck von der Größe des Originals zu geben und möchte das Dia durch einen Fotografen auf das Format der Originalwand vergrößern lassen. Der Fotograf rät ab und will den Auftrag nicht annehmen. Was dabei deutlich zum Vorschein käme, sagt er, sind die schwachen Auflösungseigenschaften des Films: Die Körnung des Films, die Unschärfe der Aufnahme, die Oberflächeneigenschaften des Fotopapiers werden wahrnehmbar. Auflösung würde zu einem ästhetischen Phänomen und Störfaktor, für den er nicht verantwortlich sein will.

Was

bei der Reproduktion von Masaccios Bild stören würde, hilft uns

bei anderen Bildern.

Unschärfe und Detailmangel sind

im fotografischen Bild z.B. ein Kennzeichen für räumliche

Distanz. Manet verwendet das auch in der Malerei, anders als Masaccio,

bei dem das Bild auch in der Tiefe scharf umrissen und detailliert ist.

Manet malt Bildgegenstände des Vordergrunds schärfer und in höherer

Detaillierung = Auflösung, während er den Hintergrund grob und

im Umriß unbestimmt darstellt. Da Manet mit uns in diesem Bild ein

Spielchen mit Entfernungen treibt, trägt die Unschärfe genauso

wie die schwache Auflösung zur 'Klärung' der räumlichen

Situation im Bild bei. Im Vordergrund des Bildes sehen wir die Bardame

von vorne. Sie ist uns nah und deshalb im Umriß scharf

gezeichnet. Der Spiegel im Hintergrund ist nicht viel weiter entfernt,

aber er spiegelt den ganzen Raum mit den Menschen an den Tischen, und die

sind weit entfernt, auch wenn ihr Spiegelbild nahe ist und ein Fotoapparat

leicht auf sie focussieren könnte. Rechts neben der Bardame sehen

wir ihr Spiegelbild also sie von hinten. Da sie nahe am Spiegel steht,

ist ihr Umriß scharf, während der Mann, der sie anschaut und

in Wirklichkeit vor ihr, also näher zu uns steht, vom Spiegel weiter

entfernt ist und deshalb deutlich unschärfer abgebildet

ist. Alles klar?

Was

bei der Reproduktion von Masaccios Bild stören würde, hilft uns

bei anderen Bildern.

Unschärfe und Detailmangel sind

im fotografischen Bild z.B. ein Kennzeichen für räumliche

Distanz. Manet verwendet das auch in der Malerei, anders als Masaccio,

bei dem das Bild auch in der Tiefe scharf umrissen und detailliert ist.

Manet malt Bildgegenstände des Vordergrunds schärfer und in höherer

Detaillierung = Auflösung, während er den Hintergrund grob und

im Umriß unbestimmt darstellt. Da Manet mit uns in diesem Bild ein

Spielchen mit Entfernungen treibt, trägt die Unschärfe genauso

wie die schwache Auflösung zur 'Klärung' der räumlichen

Situation im Bild bei. Im Vordergrund des Bildes sehen wir die Bardame

von vorne. Sie ist uns nah und deshalb im Umriß scharf

gezeichnet. Der Spiegel im Hintergrund ist nicht viel weiter entfernt,

aber er spiegelt den ganzen Raum mit den Menschen an den Tischen, und die

sind weit entfernt, auch wenn ihr Spiegelbild nahe ist und ein Fotoapparat

leicht auf sie focussieren könnte. Rechts neben der Bardame sehen

wir ihr Spiegelbild also sie von hinten. Da sie nahe am Spiegel steht,

ist ihr Umriß scharf, während der Mann, der sie anschaut und

in Wirklichkeit vor ihr, also näher zu uns steht, vom Spiegel weiter

entfernt ist und deshalb deutlich unschärfer abgebildet

ist. Alles klar?

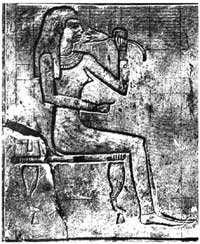

Das

Zerlegen

von Bildern erscheint bereits in archaischer Zeit als eine grundlegende

Technik zum Aufbau und zur Übertragung von Bildern. Der heute übliche

Begriff kommt aus dem Lateinischen. Rastrum ist eine Hacke mit mehreren

Zinken zum Zerkleinern von Erdschollen, also eine Art Rechen. Beim Bildaufbau

dient das Raster dem Zerlegen der Bildfläche in kleinere Portionen

und sodann der Verteilung, Ordnung der Bildgegenstände, Bildelemente

auf der umgrenzten Bildfläche. Bei der Übertragung eines Entwurfs

auf den endgültigen Bildgrund dient es der Herstellung proportionaler

Analogie in Höhe und Breite = geometrischer Ähnlichkeit.

Das

Zerlegen

von Bildern erscheint bereits in archaischer Zeit als eine grundlegende

Technik zum Aufbau und zur Übertragung von Bildern. Der heute übliche

Begriff kommt aus dem Lateinischen. Rastrum ist eine Hacke mit mehreren

Zinken zum Zerkleinern von Erdschollen, also eine Art Rechen. Beim Bildaufbau

dient das Raster dem Zerlegen der Bildfläche in kleinere Portionen

und sodann der Verteilung, Ordnung der Bildgegenstände, Bildelemente

auf der umgrenzten Bildfläche. Bei der Übertragung eines Entwurfs

auf den endgültigen Bildgrund dient es der Herstellung proportionaler

Analogie in Höhe und Breite = geometrischer Ähnlichkeit.

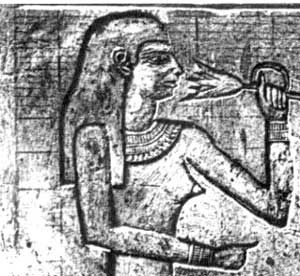

Bei

den frühen Beispielen des Bildrasters zeigt sich deutlich die Verwandtschaft

von Bildraster und Schriftzeile , welche zur Ordnung von Texten

und zur Ausrichtung von Schriftzeichen seit jeher eine Grundlage darstellt.

Zumindest Bilder, die im Zusammenhang von Texten auftauchen, werden schon

bei den Ägyptern im 3. Jahrtausend vor Christus dem zeilenweisen Aufbau

des Textes unterworfen, wobei Zeile in gleicher Weise horizontale wie vertikale

Linie bedeuten kann. Wenn auch die rasterartige Gliederung der Bildfläche

bei den Ägyptern ein deutlich wahrnehmbares System darstellt, so wurde

vom Maler oder Bildhauer das eigentliche Bildraster lediglich als Hilfsmittel

wie bei einer Vorzeichnung eingesetzt, die letztlich ausgelöscht und

von der sichtbaren Oberfläche verbannt wurde. Allein die zahlreichen

unvollendet gebliebenen Reliefs und Malereien zeigen uns, daß die

klaren geometrischen Absichten nicht spontan entstanden, sondern absichtsvoll

ins Werk gesetzt wurden.

Bei

den frühen Beispielen des Bildrasters zeigt sich deutlich die Verwandtschaft

von Bildraster und Schriftzeile , welche zur Ordnung von Texten

und zur Ausrichtung von Schriftzeichen seit jeher eine Grundlage darstellt.

Zumindest Bilder, die im Zusammenhang von Texten auftauchen, werden schon

bei den Ägyptern im 3. Jahrtausend vor Christus dem zeilenweisen Aufbau

des Textes unterworfen, wobei Zeile in gleicher Weise horizontale wie vertikale

Linie bedeuten kann. Wenn auch die rasterartige Gliederung der Bildfläche

bei den Ägyptern ein deutlich wahrnehmbares System darstellt, so wurde

vom Maler oder Bildhauer das eigentliche Bildraster lediglich als Hilfsmittel

wie bei einer Vorzeichnung eingesetzt, die letztlich ausgelöscht und

von der sichtbaren Oberfläche verbannt wurde. Allein die zahlreichen

unvollendet gebliebenen Reliefs und Malereien zeigen uns, daß die

klaren geometrischen Absichten nicht spontan entstanden, sondern absichtsvoll

ins Werk gesetzt wurden.

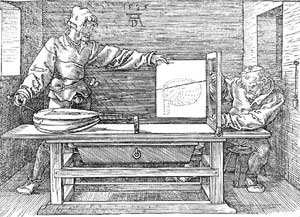

Abb.

4 zeigt in einem Holzschnitt Dürers ein Verfahren zur Konstruktion

des perspektivischen Bilds. Jeder Bildpunkt wird hier mit Hilfe eines Fadens

bestimmt, der die Funktion eines Peilstrahls besitzt. Der Schnittpunkt

von Peilstrahl und Bildebene wird nach seinen Koordinaten bestimmt (das

macht der Mann rechts) und auf die Bildfläche als Punkt übertragen.

Das Bildraster (Koordinatensystem) wird damit zum universellen Instrument

zur Bestimmung der Lage jedes einzelnen Bildpunkts in beliebig hoher Auflösung.

Bezeichnend in diesem Beispiel ist, welche Punkte Dürer seine Gehilfen

übertragen lässt. Im Prinzip wäre jeder Punkt gleich berechtigt.

Der Zeichner allerdings weiß, daß für den Raumeindruck

des Abbilds ganz bestimmte Punkte hinreichend sind. In der Reduktion der

Informationsdichte liegt eine Konzentration aufs Wesentliche.

Abb.

4 zeigt in einem Holzschnitt Dürers ein Verfahren zur Konstruktion

des perspektivischen Bilds. Jeder Bildpunkt wird hier mit Hilfe eines Fadens

bestimmt, der die Funktion eines Peilstrahls besitzt. Der Schnittpunkt

von Peilstrahl und Bildebene wird nach seinen Koordinaten bestimmt (das

macht der Mann rechts) und auf die Bildfläche als Punkt übertragen.

Das Bildraster (Koordinatensystem) wird damit zum universellen Instrument

zur Bestimmung der Lage jedes einzelnen Bildpunkts in beliebig hoher Auflösung.

Bezeichnend in diesem Beispiel ist, welche Punkte Dürer seine Gehilfen

übertragen lässt. Im Prinzip wäre jeder Punkt gleich berechtigt.

Der Zeichner allerdings weiß, daß für den Raumeindruck

des Abbilds ganz bestimmte Punkte hinreichend sind. In der Reduktion der

Informationsdichte liegt eine Konzentration aufs Wesentliche. Historisches

Historisches

Am differenziertesten hat sich dieses Prinzip in der Notenschrift gehalten.

Am differenziertesten hat sich dieses Prinzip in der Notenschrift gehalten.

Schließlich sind es die Schnittpunkte von Rasterlinien und Formlinien

, die in einer sinnvollen Dichte erzeugt werden müssen.

Schließlich sind es die Schnittpunkte von Rasterlinien und Formlinien

, die in einer sinnvollen Dichte erzeugt werden müssen.

Das

Pixel ist dem Bildinhalt gegenüber völlig gleichgültig.

Es reduziert jede beliebige Bildstelle auf einen bestimmten Wert einer

Tonskala, z.B. Schwarz-Weiß. Dabei wächst auf eigenartige Weise

mit zunehmender Auflösung (= Verkleinerung der Pixel) und einer

gleichbleibenden Anzahl von Graustufen (Voraussetzung ist ein Minimum von

16 Grauwerten), die Fähigkeit der Picture Elements im Verbund mit

ihrer Vielzahl eine ganze Bandbreite wünschenswerter Bildinformationen

zu übermitteln. Anders gesagt: Die durch das Bild übermittelte

Informationsdichte

über die Helldunkel-Beschaffenheit eines Objekts ist ein ganz wesentlicher

Parameter für die Interpretation zahlreicher Objekteigenschaften

wie Form, Raumausdehnung, Oberflächenbeschaffenheit, Materialeigenschaften,

Reflexionseigenschaften. Im Gegensatz zum Pixel des Bildschirms, das auf

eine ganze Skala von Grautönen zurückgreifen kann, erzeugt

das druckgrafische Raster seine Halbtöne aus dem Zusammenspiel nur

einer

Druckfarbe und einem Farbton des bedruckten Papiers oder Stoffs. Die

Animation zeigt eine stufenweise Verkleinerung der Pixelgröße

bei einer möglichen Anzahl von 32 Graustufen.

Das

Pixel ist dem Bildinhalt gegenüber völlig gleichgültig.

Es reduziert jede beliebige Bildstelle auf einen bestimmten Wert einer

Tonskala, z.B. Schwarz-Weiß. Dabei wächst auf eigenartige Weise

mit zunehmender Auflösung (= Verkleinerung der Pixel) und einer

gleichbleibenden Anzahl von Graustufen (Voraussetzung ist ein Minimum von

16 Grauwerten), die Fähigkeit der Picture Elements im Verbund mit

ihrer Vielzahl eine ganze Bandbreite wünschenswerter Bildinformationen

zu übermitteln. Anders gesagt: Die durch das Bild übermittelte

Informationsdichte

über die Helldunkel-Beschaffenheit eines Objekts ist ein ganz wesentlicher

Parameter für die Interpretation zahlreicher Objekteigenschaften

wie Form, Raumausdehnung, Oberflächenbeschaffenheit, Materialeigenschaften,

Reflexionseigenschaften. Im Gegensatz zum Pixel des Bildschirms, das auf

eine ganze Skala von Grautönen zurückgreifen kann, erzeugt

das druckgrafische Raster seine Halbtöne aus dem Zusammenspiel nur

einer

Druckfarbe und einem Farbton des bedruckten Papiers oder Stoffs. Die

Animation zeigt eine stufenweise Verkleinerung der Pixelgröße

bei einer möglichen Anzahl von 32 Graustufen.  Gibt

es eine Lösung ohne den Punkt?

Gibt

es eine Lösung ohne den Punkt?

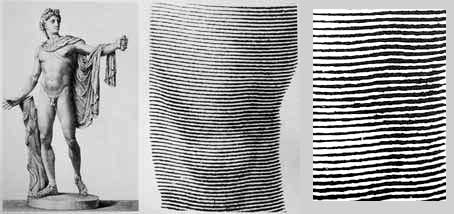

Große

Liniendichten erzeugen auf hellem Grund den Eindruck von Dunkelheit. Durch

Verdichtung der Linien entsteht der Eindruck von Tönen zwischen der

schwarzen Druckfarbe und dem weißen Papiergrund. Dabei eignet sich

das Material Holz nur für einen geringen Umfang an Tonwerten, während

der Kupferstich, dank des härteren Materials eine feinere Lineatur

und damit eine feinere Abstufung der Halbtöne zuläßt. Was

ein Virtuose allerdings aus seinem Handwerk herausholen kann, das verdient

uneingeschränkte Bewunderung. Erst die Vergrößerung macht

die Raffinessen sichtbar.

Große

Liniendichten erzeugen auf hellem Grund den Eindruck von Dunkelheit. Durch

Verdichtung der Linien entsteht der Eindruck von Tönen zwischen der

schwarzen Druckfarbe und dem weißen Papiergrund. Dabei eignet sich

das Material Holz nur für einen geringen Umfang an Tonwerten, während

der Kupferstich, dank des härteren Materials eine feinere Lineatur

und damit eine feinere Abstufung der Halbtöne zuläßt. Was

ein Virtuose allerdings aus seinem Handwerk herausholen kann, das verdient

uneingeschränkte Bewunderung. Erst die Vergrößerung macht

die Raffinessen sichtbar.

1516

sucht in Venedig ein Holzschneider um Erteilung eines Privilegs nach. Wir

würden heute sagen, er meldet ein Patent an. Ugo da Carpi gilt

damit in Italien als Erfinder des Helldunkel-Drucks. In Deutschland

datiert man einen Holzschnitt nach diesem Verfahren bereits auf

1509. Lucas Cranach ist der Autor. Vermutlich reagiert der Italiener

mit seinem Wunsch nach einem Privileg auf die Konkurrenz, die ihm in den

letzten Jahren aus Deutschland erwächst. Seine Drucke kommen einer

Malerei durch Verwendung von Farbe erheblich näher als die üblichen

Holzschnitte, die man zur Aufwertung gelegentlich per Hand kolorierte.

Neben der schwarzen Druckplatte erzeugt Carpi mit einer braunen Tonplatte

eine deutlich malerischere Wirkung. Ugo da Carpi hat Drucke mit bis zu

vier Tonplatten hergestellt. Ein mühsamer Weg, um Farbe ins Bild zu

bringen, denn für jeden Farbton mußte ein eigener Druckstock

geschnitten werden und jede zusätzliche Farbe bedeutet einen weiteren

Druckgang.

1516

sucht in Venedig ein Holzschneider um Erteilung eines Privilegs nach. Wir

würden heute sagen, er meldet ein Patent an. Ugo da Carpi gilt

damit in Italien als Erfinder des Helldunkel-Drucks. In Deutschland

datiert man einen Holzschnitt nach diesem Verfahren bereits auf

1509. Lucas Cranach ist der Autor. Vermutlich reagiert der Italiener

mit seinem Wunsch nach einem Privileg auf die Konkurrenz, die ihm in den

letzten Jahren aus Deutschland erwächst. Seine Drucke kommen einer

Malerei durch Verwendung von Farbe erheblich näher als die üblichen

Holzschnitte, die man zur Aufwertung gelegentlich per Hand kolorierte.

Neben der schwarzen Druckplatte erzeugt Carpi mit einer braunen Tonplatte

eine deutlich malerischere Wirkung. Ugo da Carpi hat Drucke mit bis zu

vier Tonplatten hergestellt. Ein mühsamer Weg, um Farbe ins Bild zu

bringen, denn für jeden Farbton mußte ein eigener Druckstock

geschnitten werden und jede zusätzliche Farbe bedeutet einen weiteren

Druckgang.

Wir

haben bei Dürer gesehen, dass der Holzschnitt um 1500 herum erheblich

an Auflösungsvermögen gewinnt. Ich vermute, dass dies auch mit

der Konkurrenz durch ein neues Druckverfahren zu tun hat. Der Kupferstich

löst den Holzschnitt ab, weil Künstler und Publikum einen

höheren Bedarf nach Detailreichtum und Realistik haben. Der

Kupferstich von Raimondi nach einem Bild von Raffael ("Urteil des

Paris") zeigt das Anforderungsniveau, das man um 1500 unter Kennern an

einen Reproduktionsstich haben konnte. Bei einer Größe von ca

40 x 30 cm weist er eine hohe Liniendichte und damit einen Reichtum an

Tonwerten im Bereich Helldunkel auf, den der Holzschnitt so nicht bieten

kann. Wir kennen dieselbe Entwicklung aus jüngster Vergangenheit mit

der Bildschirmdarstellung. Wer würde sich heute noch mit einer Auflösung

von 230 x 256 und 32 Graustufen zufrieden geben. Vor 10 Jahren war das

das Grafikformat, in dem wir die meisten Computeranimationen gemacht haben.

Die PCs in unserem schulischen Rechnerraum hatten damals noch überhaupt

keine Farbe, der Amiga hatte schon 256! Damit kann man Schüler heute

nicht mehr locken.

Wir

haben bei Dürer gesehen, dass der Holzschnitt um 1500 herum erheblich

an Auflösungsvermögen gewinnt. Ich vermute, dass dies auch mit

der Konkurrenz durch ein neues Druckverfahren zu tun hat. Der Kupferstich

löst den Holzschnitt ab, weil Künstler und Publikum einen

höheren Bedarf nach Detailreichtum und Realistik haben. Der

Kupferstich von Raimondi nach einem Bild von Raffael ("Urteil des

Paris") zeigt das Anforderungsniveau, das man um 1500 unter Kennern an

einen Reproduktionsstich haben konnte. Bei einer Größe von ca

40 x 30 cm weist er eine hohe Liniendichte und damit einen Reichtum an

Tonwerten im Bereich Helldunkel auf, den der Holzschnitt so nicht bieten

kann. Wir kennen dieselbe Entwicklung aus jüngster Vergangenheit mit

der Bildschirmdarstellung. Wer würde sich heute noch mit einer Auflösung

von 230 x 256 und 32 Graustufen zufrieden geben. Vor 10 Jahren war das

das Grafikformat, in dem wir die meisten Computeranimationen gemacht haben.

Die PCs in unserem schulischen Rechnerraum hatten damals noch überhaupt

keine Farbe, der Amiga hatte schon 256! Damit kann man Schüler heute

nicht mehr locken.

Der

Kupferstich lieferte, wonach das Publikum seit dem Ende des 16. Jhs. zunehmend

verlangte, ein differenziertes Helldunkel, zunächst allerdings in

der Hauptsache mit Hilfe feinster Linien, Schraffuren. Einfacher als beim

Holzschnitt fällt im Kupferstich das Erzeugen einer an- und abschwellenden

Linie, wie man sie von der Federzeichnung her kennt. Darin enthalten ist

die Möglichkeit, weiche, fließende Übergänge von Hell

nach Dunkel zu erzeugen. In der hier gezeigten Vergrößerung

einer Schraffur mit taillierter Linie wird schon das Bedürfnis

nach dem Punkt sichtbar. Der Stecher hat in jeden Zwischenraum der Kreuzschraffur

noch einen Punkt gesetzt, und damit den stofflich harten Eindruck etwas

abgemildert. Damit sind wir bei unserem Ausflug über die Linie nun

fast schon am Punkt angelangt.

Der

Kupferstich lieferte, wonach das Publikum seit dem Ende des 16. Jhs. zunehmend

verlangte, ein differenziertes Helldunkel, zunächst allerdings in

der Hauptsache mit Hilfe feinster Linien, Schraffuren. Einfacher als beim

Holzschnitt fällt im Kupferstich das Erzeugen einer an- und abschwellenden

Linie, wie man sie von der Federzeichnung her kennt. Darin enthalten ist

die Möglichkeit, weiche, fließende Übergänge von Hell

nach Dunkel zu erzeugen. In der hier gezeigten Vergrößerung

einer Schraffur mit taillierter Linie wird schon das Bedürfnis

nach dem Punkt sichtbar. Der Stecher hat in jeden Zwischenraum der Kreuzschraffur

noch einen Punkt gesetzt, und damit den stofflich harten Eindruck etwas

abgemildert. Damit sind wir bei unserem Ausflug über die Linie nun

fast schon am Punkt angelangt. Nochmal

von vorne: Wie kann man in einem Druckgang und mit einer Farbe ein Bild

drucken, das über eine ganze Skala von Halbtönen verfügt?

Nochmal

von vorne: Wie kann man in einem Druckgang und mit einer Farbe ein Bild

drucken, das über eine ganze Skala von Halbtönen verfügt?

1642

erfindet Ludwig von Siegen die Technik des Mezzotinto (das

heißt so viel wie 'Halbton'). Koschatzky nennt ihn einen Amateur,

der Brockhaus kennt ihn nicht einmal. Immerhin schafft es dieser Freizeitkünstler,

die

bisher in der Druckgrafik dominante Linie durch den Punkt abzulösen.

Dies ist ein ganz entscheidender Schritt in Richtung einer erhöhten

Informationsdichte in der Druckgrafik. Außerdem schafft der Punkt

als Darstellungsmittel eine einheitliche und gegenüber subjektivem

Ausdruck neutrale Bildstruktur, die in ihrem zeilenweisen und mechanischen

Aufbau die Grundidee eines maschinellen und technischen Bildverfahrens

vorwegnimmt. Mezzotinto ist ein Verfahren des Kupferstichs und damit ein

Tiefdruck. Beim Tiefdruck werden einer polierten Metallplatte mit einem

scharf geschliffenen Stahlstichel Verletzungen beigebracht, aus denen heraus

der Druck erfolgt. Anders als beim Hochdruck bleibt die druckende Linie

also nicht stehen, sondern wird entfernt. In den Vertiefungen fängt

sich die Druckfarbe, die polierte Oberfläche druckt nicht (kaum) ab.

Ludwig von Siegen hat erst einmal eine Kupferplatte hergestellt, von der

man einen gleichmäßigen Schwarzton hätte drucken können.

Er hat das erreicht, indem er mit einem rechenartigen Stahl, einem "Wiegemesser",

kreuz und quer und in großer Dichte punktförmige Vertiefungen

in die Kupferplatte eingedrückt hat. Eine äußerst mühsame

Arbeit, Koschatzky spricht von drei Wochen Vorbereitungszeit! Die "Zeichnung

entsteht dann dadurch, daß mit einem Polierstahl durch Drücken

und Schaben die aufgerauhte Fläche dort geglättet wird, wo der

Druckton heller werden soll. An den lichten Stellen muß die Platte

glatt poliert werden, was nur bei dem relativ weichen Kupfer gelingt. "Schabkunst"

heißt das Verfahren deshalb auch.

1642

erfindet Ludwig von Siegen die Technik des Mezzotinto (das

heißt so viel wie 'Halbton'). Koschatzky nennt ihn einen Amateur,

der Brockhaus kennt ihn nicht einmal. Immerhin schafft es dieser Freizeitkünstler,

die

bisher in der Druckgrafik dominante Linie durch den Punkt abzulösen.

Dies ist ein ganz entscheidender Schritt in Richtung einer erhöhten

Informationsdichte in der Druckgrafik. Außerdem schafft der Punkt

als Darstellungsmittel eine einheitliche und gegenüber subjektivem

Ausdruck neutrale Bildstruktur, die in ihrem zeilenweisen und mechanischen

Aufbau die Grundidee eines maschinellen und technischen Bildverfahrens

vorwegnimmt. Mezzotinto ist ein Verfahren des Kupferstichs und damit ein

Tiefdruck. Beim Tiefdruck werden einer polierten Metallplatte mit einem

scharf geschliffenen Stahlstichel Verletzungen beigebracht, aus denen heraus

der Druck erfolgt. Anders als beim Hochdruck bleibt die druckende Linie

also nicht stehen, sondern wird entfernt. In den Vertiefungen fängt

sich die Druckfarbe, die polierte Oberfläche druckt nicht (kaum) ab.

Ludwig von Siegen hat erst einmal eine Kupferplatte hergestellt, von der

man einen gleichmäßigen Schwarzton hätte drucken können.

Er hat das erreicht, indem er mit einem rechenartigen Stahl, einem "Wiegemesser",

kreuz und quer und in großer Dichte punktförmige Vertiefungen

in die Kupferplatte eingedrückt hat. Eine äußerst mühsame

Arbeit, Koschatzky spricht von drei Wochen Vorbereitungszeit! Die "Zeichnung

entsteht dann dadurch, daß mit einem Polierstahl durch Drücken

und Schaben die aufgerauhte Fläche dort geglättet wird, wo der

Druckton heller werden soll. An den lichten Stellen muß die Platte

glatt poliert werden, was nur bei dem relativ weichen Kupfer gelingt. "Schabkunst"

heißt das Verfahren deshalb auch.

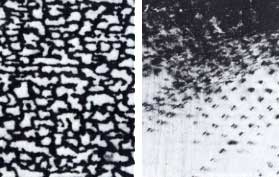

Die zwischen den Körnern frei bleibende Metallfläche wird beim

Ätzbad durch Säure angegeriffen und aufgerauht, sodass sie Druckfarbe

beim Einfärben aufnimmt. Rechts die Spuren eines Wiegestahls

auf Kupfer. In den Vertiefungen bleibt beim Einfärben der Platte die

Farbe liegen, von der glatten Oberfläche wird sie wieder weggewischt.

Die zwischen den Körnern frei bleibende Metallfläche wird beim

Ätzbad durch Säure angegeriffen und aufgerauht, sodass sie Druckfarbe

beim Einfärben aufnimmt. Rechts die Spuren eines Wiegestahls

auf Kupfer. In den Vertiefungen bleibt beim Einfärben der Platte die

Farbe liegen, von der glatten Oberfläche wird sie wieder weggewischt.

Unsere

von der Bildschirmdarstellung geprägte Vorstellung vom Pixel hat einen

unmittelbaren Vorfahren im Rasterpunkt der Autotypie (Selbstdruck).

Alle Drucksachen, die uns heute bunt und in hoher Auflösung ins Haus

flattern, haben im Prinzip denselben Aufbau aus Rasterpunkten, meist

in vier Farben. Diese Erfindung geht zurück auf Georg Meisenbach,

Kupferstecher aus München. 1881 hat er die Autotypie als Druckverfahren

zum Patent angemeldet. Dabei ist seine Erfindung alles andere als die Tat

eines Einzelgängers. Zahllose Schritte gehen seiner Erfindung voraus

und folgen ihr bis in jüngste Vergangenheit. Seit Erfindung der Fotografie

arbeiten zahllose Tüftler an Verfahren der fotomechanischen Herstellung

von Druckplatten. Schon bei Talbot taucht die Idee auf "daß

man durch Benutzung eines Gewebes ein Halbtonbild aufteilen und zur Druckplattenätzung

brauchbar machen kann"

Unsere

von der Bildschirmdarstellung geprägte Vorstellung vom Pixel hat einen

unmittelbaren Vorfahren im Rasterpunkt der Autotypie (Selbstdruck).

Alle Drucksachen, die uns heute bunt und in hoher Auflösung ins Haus

flattern, haben im Prinzip denselben Aufbau aus Rasterpunkten, meist

in vier Farben. Diese Erfindung geht zurück auf Georg Meisenbach,

Kupferstecher aus München. 1881 hat er die Autotypie als Druckverfahren

zum Patent angemeldet. Dabei ist seine Erfindung alles andere als die Tat

eines Einzelgängers. Zahllose Schritte gehen seiner Erfindung voraus

und folgen ihr bis in jüngste Vergangenheit. Seit Erfindung der Fotografie

arbeiten zahllose Tüftler an Verfahren der fotomechanischen Herstellung

von Druckplatten. Schon bei Talbot taucht die Idee auf "daß

man durch Benutzung eines Gewebes ein Halbtonbild aufteilen und zur Druckplattenätzung

brauchbar machen kann"

Die

Autotypie löst im Bilddruck die traditionellen Verfahren des Kupferstichs

und Holzschnitts ab. Direkter Vorläufer war der Holzstich,

auch genannt Xylographie. Erfinder des Holzstichs ist der Engländer

Thomas

Bewick. Ein Datum oder Patent für diese Erfindung scheint es nicht

zu geben, aber sie fällt wohl noch ins 18. Jh. Wie kann man in

Holz so feine Linien schneiden? Bewick war klar, daß die Verfeinerung

des Holzschnitts nur über ein möglichst hartes und feinfaseriges

Material möglich sein würde. Er verwendete das extrem langsam

wachsende Holz des Buchsbaums und er stellte das Brett nicht durch Längsschnitt,

sondern durch Quer zum Wachstum geschnittenes Holz, Hirnholz, her. Für

ein Brett müssen dazu viele Leisten verleimt und glatt geschliffen

werden. Schließlich bearbeitete er das Brett nicht mit dem Messer,

sondern dem Stichel, einem kantig geschliffenen Stahl, wie er auch zum

Kupferstich gebraucht wird. Dadurch bilden die Linien ein so dichtes Netz,

daß sie dem Betrachter nicht mehr als Linien, sondern als Tonfläche

erscheinen. Der Holzstich ist eine hochgradig verfeinerte, manuelle Kunstfertigkeit,

die den Spezialisten erfordert. In der Literatur wird unterschieden zwischen

dem Faksimileholzstich, bei dem sich die schwarzen Linien überschneiden,

und dem Tonholzstich , bei dem sich die weißen Linien kreuzen.

Demnach zeigt die Abbildung einen Tonholzstich. Der Stecher hat sich zudem

die Fotografie zur Hilfe genommen und seine Vorlage auf fotografischem

Weg auf den Druckstock übertragen. Fotoxylografie nennt sich das dann.

Die Xylografie ist ein Hochdruckverfahren und hatte im Buchdruck den Vorteil,

dass Text und Bild in einem Zug abgedruckt werden konnten.

Die

Autotypie löst im Bilddruck die traditionellen Verfahren des Kupferstichs

und Holzschnitts ab. Direkter Vorläufer war der Holzstich,

auch genannt Xylographie. Erfinder des Holzstichs ist der Engländer

Thomas

Bewick. Ein Datum oder Patent für diese Erfindung scheint es nicht

zu geben, aber sie fällt wohl noch ins 18. Jh. Wie kann man in

Holz so feine Linien schneiden? Bewick war klar, daß die Verfeinerung

des Holzschnitts nur über ein möglichst hartes und feinfaseriges

Material möglich sein würde. Er verwendete das extrem langsam

wachsende Holz des Buchsbaums und er stellte das Brett nicht durch Längsschnitt,

sondern durch Quer zum Wachstum geschnittenes Holz, Hirnholz, her. Für

ein Brett müssen dazu viele Leisten verleimt und glatt geschliffen

werden. Schließlich bearbeitete er das Brett nicht mit dem Messer,

sondern dem Stichel, einem kantig geschliffenen Stahl, wie er auch zum

Kupferstich gebraucht wird. Dadurch bilden die Linien ein so dichtes Netz,

daß sie dem Betrachter nicht mehr als Linien, sondern als Tonfläche

erscheinen. Der Holzstich ist eine hochgradig verfeinerte, manuelle Kunstfertigkeit,

die den Spezialisten erfordert. In der Literatur wird unterschieden zwischen

dem Faksimileholzstich, bei dem sich die schwarzen Linien überschneiden,

und dem Tonholzstich , bei dem sich die weißen Linien kreuzen.

Demnach zeigt die Abbildung einen Tonholzstich. Der Stecher hat sich zudem

die Fotografie zur Hilfe genommen und seine Vorlage auf fotografischem

Weg auf den Druckstock übertragen. Fotoxylografie nennt sich das dann.

Die Xylografie ist ein Hochdruckverfahren und hatte im Buchdruck den Vorteil,

dass Text und Bild in einem Zug abgedruckt werden konnten. Ein

eigenartiger Zwiespalt existiert zwischen der Bereitschaft das Schraffieren

zu erlernen und dem sinnlichen Reiz, den stufenlos verfließende Farben

oder weiche Helldunkel Verläufe auf Jugendliche ausüben. So stellen

mit der Airbrush erzeugte Bilder für Jugendliche einen außerordentlichen

Anreiz dar, auch wenn sie für uns noch so scheußlich sein mögen.

Wenn man Schülern zeigt, wie sie beispielsweise in Photoshop Verläufe

erzeugen können, kann man einige immer richtiggehend beglücken.

Ähnliche Erfahrungen habe ich mit Fotografie gemacht. Simple Fotogramme

gewinnen ästhetisch in den Augen der Schüler ungemein durch ein

differenziertes Helldunkel, das man einfach durch Belichten, Schablonieren,

Abwedeln erzeugt. Die seit dem Expressionismus in der Kunst so verpönte

maschinelle Ästhetik hat im Alltag eine außerordentlich hohe

Bedeutung. Ein Blick ins Internet zeigt, daß auch beim Gestalten

von Bildschirmseiten der Verlauf von Farben eines der wichtigsten Gestaltungselemente

darstellt. Der Verlauf ist eine Zwischenwelt, ein Schwebezustand, den ich

vergleichen möchte mit anderen Schwebezuständen, dem Anschwellen

und Verklingen eines musikalischen Tons (Sustinato), dem Vor-Sich-Hin-Dösen

im Lateinunterricht. Im Traum oder im Rausch gibt es solche Schwebezustände

und sie berühren uns gefühlsmäßig sanft, tun nicht

weh. Ich halte es für pädagogisch klug, den Schülern Werkzeuge

in die Hand zu geben, mit denen sie ihre Gefühlslagen zum Ausdruck

bringen können. Der Tonverlauf scheint mir dabei ein ganz wesentliches

Mittel.

Ein

eigenartiger Zwiespalt existiert zwischen der Bereitschaft das Schraffieren

zu erlernen und dem sinnlichen Reiz, den stufenlos verfließende Farben

oder weiche Helldunkel Verläufe auf Jugendliche ausüben. So stellen

mit der Airbrush erzeugte Bilder für Jugendliche einen außerordentlichen

Anreiz dar, auch wenn sie für uns noch so scheußlich sein mögen.

Wenn man Schülern zeigt, wie sie beispielsweise in Photoshop Verläufe

erzeugen können, kann man einige immer richtiggehend beglücken.

Ähnliche Erfahrungen habe ich mit Fotografie gemacht. Simple Fotogramme

gewinnen ästhetisch in den Augen der Schüler ungemein durch ein

differenziertes Helldunkel, das man einfach durch Belichten, Schablonieren,

Abwedeln erzeugt. Die seit dem Expressionismus in der Kunst so verpönte

maschinelle Ästhetik hat im Alltag eine außerordentlich hohe

Bedeutung. Ein Blick ins Internet zeigt, daß auch beim Gestalten

von Bildschirmseiten der Verlauf von Farben eines der wichtigsten Gestaltungselemente

darstellt. Der Verlauf ist eine Zwischenwelt, ein Schwebezustand, den ich

vergleichen möchte mit anderen Schwebezuständen, dem Anschwellen

und Verklingen eines musikalischen Tons (Sustinato), dem Vor-Sich-Hin-Dösen

im Lateinunterricht. Im Traum oder im Rausch gibt es solche Schwebezustände

und sie berühren uns gefühlsmäßig sanft, tun nicht

weh. Ich halte es für pädagogisch klug, den Schülern Werkzeuge

in die Hand zu geben, mit denen sie ihre Gefühlslagen zum Ausdruck

bringen können. Der Tonverlauf scheint mir dabei ein ganz wesentliches

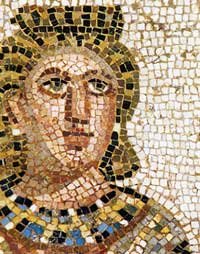

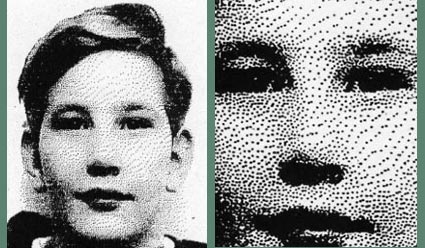

Mittel. Die

Abb. zeigt eine Rasterfotografie mit grobem Raster. Der Kopf der

Frau vorne im Bild ist gerade mal mit ca 16 Punkten dargestellt. Das erlaubt

keine Wiedergabe plastischer oder gar stofflicher Eigenschaften. Dennoch

reicht die Auflösung aus, um die Situation einigermaßen einschätzen

zu können. Die Rasterpunkte besitzen unterschiedliche Größe

und Flächendeckung bezogen auf die immer gleiche Fläche des Bedruckstoffs.

Aus dem Zusammenspiel von Punktgröße und unbedrucktem Grund

entsteht der Eindruck von bestimmter Helligkeit an jeder Stelle des Bildes.

Man erkennt deutlich die Umrisse von Personen und Gebäuden und kann

die Tiefenstaffelung des Raums gut abschätzen. Je geringer wir auf

die Bildebene und das Punktmuster focussieren (Leseabstand vergrößern,

Augen zukneifen), desto günstiger ist das für die Lesbarkeit.

Die

Reduktion von Sehschärfe und Helligkeitsaufnahme unseres Auges erzeugt

eine Steigerung in Bezug auf die Lesbarkeit des Abbildungsinhalts.

Die

Abb. zeigt eine Rasterfotografie mit grobem Raster. Der Kopf der

Frau vorne im Bild ist gerade mal mit ca 16 Punkten dargestellt. Das erlaubt

keine Wiedergabe plastischer oder gar stofflicher Eigenschaften. Dennoch

reicht die Auflösung aus, um die Situation einigermaßen einschätzen

zu können. Die Rasterpunkte besitzen unterschiedliche Größe

und Flächendeckung bezogen auf die immer gleiche Fläche des Bedruckstoffs.

Aus dem Zusammenspiel von Punktgröße und unbedrucktem Grund

entsteht der Eindruck von bestimmter Helligkeit an jeder Stelle des Bildes.

Man erkennt deutlich die Umrisse von Personen und Gebäuden und kann

die Tiefenstaffelung des Raums gut abschätzen. Je geringer wir auf

die Bildebene und das Punktmuster focussieren (Leseabstand vergrößern,

Augen zukneifen), desto günstiger ist das für die Lesbarkeit.

Die

Reduktion von Sehschärfe und Helligkeitsaufnahme unseres Auges erzeugt

eine Steigerung in Bezug auf die Lesbarkeit des Abbildungsinhalts.

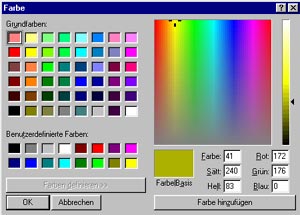

Bezüglich

der Farbe eines Bilds bedeutet Auflösung die Anzahl der Farbinformationen,

die pro Pixel zur Verfügung stehen. Man spricht von Farbtiefe.

Ein Pixel mit einer Farbtiefe von 1 Bit hat nur zwei mögliche Werte,

z. B. Schwarz oder Weiß. Ein Pixel mit einer Farbtiefe von 8 Bit

aufgelöst, besitzt schon 28 oder 256 mögliche Werte.

Eine Auflösung von 24 Bit verfügt schon über eine Palette

von 224 oder ca 16 Millionen Farbtönen. Dabei werden die

drei Grundfarben (RGB) mit je 8 Bit aufgelöst. Das Bild zeigt den

Farbeinsteller des Netscape Composer. Er unterscheidet den Farbwert

im Sprektrum nach 240 Positionen. Eingestellt ist gerade Position 41. Sie

liegt im gelben Bereich. Bei der Farbreinheit = Sättigung unterscheidet

er 240 Stufen, eingestellt ist er auf volle Sättigung des gelben Tons

mit der Nr. 41. Auch in der Helligkeit kann er 240 Stufen unterscheiden;

im Regler ganz rechts eingestellt ist der Wert 83. Für Die Grundfarben

Rot,

Grün

und Blau stehen je 256 Stufen = 8 Bit zur Verfügung. Der gewählte

Gelbton enthält 0 Blau, für Grün den Wert 176 und für

Rot den Wert 172.

Bezüglich

der Farbe eines Bilds bedeutet Auflösung die Anzahl der Farbinformationen,

die pro Pixel zur Verfügung stehen. Man spricht von Farbtiefe.

Ein Pixel mit einer Farbtiefe von 1 Bit hat nur zwei mögliche Werte,

z. B. Schwarz oder Weiß. Ein Pixel mit einer Farbtiefe von 8 Bit

aufgelöst, besitzt schon 28 oder 256 mögliche Werte.

Eine Auflösung von 24 Bit verfügt schon über eine Palette

von 224 oder ca 16 Millionen Farbtönen. Dabei werden die

drei Grundfarben (RGB) mit je 8 Bit aufgelöst. Das Bild zeigt den

Farbeinsteller des Netscape Composer. Er unterscheidet den Farbwert

im Sprektrum nach 240 Positionen. Eingestellt ist gerade Position 41. Sie

liegt im gelben Bereich. Bei der Farbreinheit = Sättigung unterscheidet

er 240 Stufen, eingestellt ist er auf volle Sättigung des gelben Tons

mit der Nr. 41. Auch in der Helligkeit kann er 240 Stufen unterscheiden;

im Regler ganz rechts eingestellt ist der Wert 83. Für Die Grundfarben

Rot,

Grün

und Blau stehen je 256 Stufen = 8 Bit zur Verfügung. Der gewählte

Gelbton enthält 0 Blau, für Grün den Wert 176 und für

Rot den Wert 172. Im

Gegensatz zur systematischen Verteilung der Rasterpunkte beim fotobasierten

Druck setzt der Tintenstrahldrucker auf eine 'unsystematische' Verteilung

von Punkten: 'Error Diffusion'. Zur Veranschaulichung habe ich einen

'Grauwerteausdruck' mit dem Kopierer so stark vergrößert,

daß die Punktverteilung des Druckers deutlich lesbar wurde. In den

dunklen Partien schließen sich die Punkte zu flächendeckenden

Zonen zusammen. Die hellen Partien an der Stirn und im Hintergrund bleiben

frei von Punkten. Die Zonen mittlerer Helligkeit sind von Punkten überzogen,

die in Größe und Form unterschiedlich sind und über ihre

unterschiedliche Dichte zusammen mit dem weißen Papierton unserem

Auge die Halbtöne vermitteln, die wir von fotografischen Bildern und

ihren Abkömmlingen her kennen, und die sich als Lichter und Körperschatten

lesen lassen. Andererseits liegt in der Verteilung der Punkte auch eine

Perspektivische

Wirkung. So bilden die Punkte etwa auf der rechten Backe mehr oder

weniger deutliche diagonale Linien mit variablem Abstand. Dass sich diese

Abstände gerade im mittleren Bereich der Backe weiten, hinterlässt

den Eindruck plastischer Formgebung, Wölbung, genauso, wie man

im Bereich Nasenwinkel / Lippe die Verengung der Linien als plastische

Vertiefung sieht. Auch die Verdichtung der Punkte auf der linken Seite

des Nasenrückens vermittelt eine perspektivische Wirkung: eine mit

Punkten gleichmäßig bedeckte Fläche würde, aus einem

steilen Winkel betrachtet, die Punkte auf der Fläche zusammenrücken

lassen. Helldunkel und Punktstruktur dieses Bildes enthalten also auch

Informationen über das Wölbungsverhalten des plastischen Körpers

Kopf.

Im

Gegensatz zur systematischen Verteilung der Rasterpunkte beim fotobasierten

Druck setzt der Tintenstrahldrucker auf eine 'unsystematische' Verteilung

von Punkten: 'Error Diffusion'. Zur Veranschaulichung habe ich einen

'Grauwerteausdruck' mit dem Kopierer so stark vergrößert,

daß die Punktverteilung des Druckers deutlich lesbar wurde. In den

dunklen Partien schließen sich die Punkte zu flächendeckenden

Zonen zusammen. Die hellen Partien an der Stirn und im Hintergrund bleiben

frei von Punkten. Die Zonen mittlerer Helligkeit sind von Punkten überzogen,

die in Größe und Form unterschiedlich sind und über ihre

unterschiedliche Dichte zusammen mit dem weißen Papierton unserem

Auge die Halbtöne vermitteln, die wir von fotografischen Bildern und

ihren Abkömmlingen her kennen, und die sich als Lichter und Körperschatten

lesen lassen. Andererseits liegt in der Verteilung der Punkte auch eine

Perspektivische

Wirkung. So bilden die Punkte etwa auf der rechten Backe mehr oder

weniger deutliche diagonale Linien mit variablem Abstand. Dass sich diese

Abstände gerade im mittleren Bereich der Backe weiten, hinterlässt

den Eindruck plastischer Formgebung, Wölbung, genauso, wie man

im Bereich Nasenwinkel / Lippe die Verengung der Linien als plastische

Vertiefung sieht. Auch die Verdichtung der Punkte auf der linken Seite

des Nasenrückens vermittelt eine perspektivische Wirkung: eine mit

Punkten gleichmäßig bedeckte Fläche würde, aus einem

steilen Winkel betrachtet, die Punkte auf der Fläche zusammenrücken

lassen. Helldunkel und Punktstruktur dieses Bildes enthalten also auch

Informationen über das Wölbungsverhalten des plastischen Körpers

Kopf.

Etwa

zeitgleich mit Meisenbach entwickelt Seurat eine neoimpressionistische

Malerei, die auf der Idee des Bildrasters basiert. Sein programmatisches

Bild in diesem Sinn war "Ein Sonntagnachmittag auf der Insel la grande

Jatte" von 1886. Allerdings stößt er da mit seiner disziplinierten

Punkttechnik bei seinen Zeitgenossen nur auf wenig Resonanz, weil bereits

die Weichen hin zum Expressionismus gestellt sind, der den Pinselstrich

als Ausdrucksmittel braucht, und sich nicht mit einer fast maschinellen

Malweise begnügen will. Das Verfahren der Punktierung wandert in die

Lithografie ab als manuelle mehrfarbige Reproduktionstechnik. Lithografien

um die Jahrhundertwende arbeiten vielfach mit diesem zeitaufwendigen Verfahren.

Sie basieren auf einem manuellen und visuellen Farbseperationsverfahren.

Für jeden Farbauszug - und es waren meist mehr als drei Farben notwendig

- wurde ein eigener Druckstock hergestellt.

Etwa

zeitgleich mit Meisenbach entwickelt Seurat eine neoimpressionistische

Malerei, die auf der Idee des Bildrasters basiert. Sein programmatisches

Bild in diesem Sinn war "Ein Sonntagnachmittag auf der Insel la grande

Jatte" von 1886. Allerdings stößt er da mit seiner disziplinierten

Punkttechnik bei seinen Zeitgenossen nur auf wenig Resonanz, weil bereits

die Weichen hin zum Expressionismus gestellt sind, der den Pinselstrich

als Ausdrucksmittel braucht, und sich nicht mit einer fast maschinellen

Malweise begnügen will. Das Verfahren der Punktierung wandert in die

Lithografie ab als manuelle mehrfarbige Reproduktionstechnik. Lithografien

um die Jahrhundertwende arbeiten vielfach mit diesem zeitaufwendigen Verfahren.

Sie basieren auf einem manuellen und visuellen Farbseperationsverfahren.

Für jeden Farbauszug - und es waren meist mehr als drei Farben notwendig

- wurde ein eigener Druckstock hergestellt.

Wie

mir scheint, hat sich erst die Popart wieder für das Raster und den

Punkt interessieren können, und zwar in der Gestalt von Roy Lichtenstein,

bei dem es wieder auftaucht als malerische Reproduktion und ästhetisches

Zitat einer Reproduktionstechnik.

Wie

mir scheint, hat sich erst die Popart wieder für das Raster und den

Punkt interessieren können, und zwar in der Gestalt von Roy Lichtenstein,

bei dem es wieder auftaucht als malerische Reproduktion und ästhetisches

Zitat einer Reproduktionstechnik.